「舞台公演記録のアーカイブ化のためのモデル形成事業」[ドーナツ・プロジェクト]では、舞台芸術アーカイブの担い手を育成し、実務者の知識やスキル向上を図ることを目的に、これまで3回にわたる連続講座を実施してきました。

2022年度は「基礎編」、2023年度は「実践編」、2024年度は「発展編」と、それぞれのテーマに基づき、多彩な講師陣を迎えて舞台芸術アーカイブに関する学びの場を提供してきました。

本ページでは、受講生アンケートをもとに、人材育成の成果をご紹介いたします。

受講生の体験談① 辻村優子さん(俳優)

「創作とアーカイブとわたし」

突然ですが、「売れたい」。俳優をしていると、こんな思いがふと浮かぶことがあります。さらに、フリーで活動している私は「売りたい」という気持ちも持っています。これからお話しするのは、そんな一人の俳優がドーナツ・プロジェクトの連続講座に出会い、3年間を通じてどのように成長してきたかという物語です。

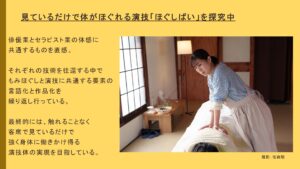

私は舞台作品に幅広く出演する一方で、自身の興味を探究し、創作にも取り組んできました。具体的には、見るだけで体がほぐれる演技、「ほぐしばい」の探究を行っています。私はアルバイトでリラクゼーションチェーン店に勤めていたことがあり、その中で演技ともみほぐしには何か共通点があるのではないかと直感しました。そこから、演技ともみほぐしの共通点を探るとともに、観る人の体を緩ませるような演技が可能ではないかという仮説を立て、探究を続けています。

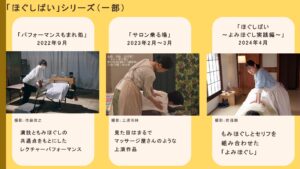

その過程で生み出した作品をご紹介します。最初の作品は、演技ともみほぐしの共通点をテーマにしたレクチャーパフォーマンス「パフォーマンスもまれ処」。次に、見た目はまるでマッサージ屋さんのような上演作品「サロン乗る場」。そして、最新作は、体を揉みながら朗読やセリフを聞かせる「ほぐしばい~よみほぐし実践編~」。独自の表現で、揉みほぐしと演技を同時に行う試みです。このように、私の作品はちょっと説明しにくいものが多く、創作中は非常にカオスな状態で、自分でも何をしているのか分からなくなることがあります。そのため、何をどうアーカイブすれば良いのか全く分からない状態でした。

そんな中、2022年にドーナツ・プロジェクトと出会い、アーカイブについて学び始めました。これからお話しするのは、この3年間でどのように「ホップ・ステップ・ジャンプ」と成長できたのかというお話です。

◇受講して起きた変化

2022年度、自分の活動を記録・整理する「アーカイブ思考」に出会い、2023年度には創作のアーカイブ化を試み、2024年度には利活用も視野に入れた実践へと進化しました。この3年間の変化についてお話しします。

まずきっかけですが、私は自分をもっと多くの人に知ってもらいたいと思い、ホームページを作りたいと考えていました。ただ、どのように活動をまとめたらいいのか分からず模索していたところ、SNSで見かけたのが初年度の連続講座でした。講座は基調講演やマイグレーションの講義、権利処理に関する内容など、非常に多岐にわたるもので、その幅広さに驚きました。

受講後にまず感じたのは、「アーカイブって単なるノウハウじゃないんだ」ということ。何か一つの正解があるわけではなく、多角的な視点が必要な複合的なものだと知り、「これは面白そうだ」と興味を持ちました。

その後、初めて自分なりのアーカイブ作業を始めてみました。私は基本的に一人で創作を行うため、そのプロセスは自分が記録しなければ消えてしまいます。まずは雑なメモでも残すことから始め、それを基に記事をまとめて公開してみました。この取り組みが結果的に集客につながったり、公開したプロセスを含めて作品の批評をいただけたりしました。ただ、この時点ではまだ予算や計画性はなく、行き当たりばったりの段階でした。

翌年、2度目の受講ではさらに大きな発見がありました。特に木下裕一さんが「アーカイブを創作にどう役立てるか」というテーマで話された講義、坂本ももさんの制作ノウハウを交えたお話、そしてジャパンサーチを活用して自分のアーカイブを構築するワークショップが印象的でした。これらを通じて、アーカイブは単に完成を目指すものではなく、新たな価値を創出する可能性を秘めていると気づきました。

たとえば、自分の記録写真と参考図書のリストを並べたり、再構成したり、コラージュのように用いることで、それ自体が一種の自己表現にもなるのです。

2度目の受講後の3年目、もうお分かりかと思いますが、作品のイメージを伝えるための記録写真をしっかりと残せるようになりました。そして、なんと記録費を予算に組み込むという計画性が芽生えました。しかし一方で、予算や手間が次第に膨らんでしまうという課題にも直面しました。それでも、計画的にアーカイブを進めることができたおかげで、人生で初めて助成金やアーティスト・イン・レジデンスの申請ができるようになりました。また、実際の創作資料を会場で公開し、「ほぐしばい」のトークイベントを行うこともできました。

具体的に、どのようにアーカイブを作り、さらに公開しているのかというと、例えば、noteというプラットフォームを使って、稽古中のメモを元に創作プロセスを文章でまとめ、作品ごとにシリーズとして公開しています。また、手書きの資料など紙ベースで作成したものは、作品ごとにファイリングし、目次とインデックスを付けて、トークイベントでは活動年表と共に公開しています。記録映像については、権利処理の問題で現在は関係者にのみ共有していますが、YouTubeで保管しています。

現在、私にとってアーカイブは「創作の相棒」のような存在です。まるでお茶を飲む友達のように。

創作中にモヤモヤして、誰かとお茶したくなるような時、noteの文章やファイルをパラパラと見返しながら、1人でブツブツと話すことがあります。そのうちに、今作っている作品の輪郭が見えてきたり、ネタ出しや壁打ちの相手になってくれたりします。さらに、時間が経ってからそれらを見返すと、作品の持つ社会的な意味を再発見することもあります。今、この発表もまさにアーカイブを活用してスライドを作成しています。

◇俳優活動とアーカイブ

話が少し変わりますが、俳優という職業は、仕事がないときにアルバイトに明け暮れることが多いのです。その時、「自分は何をしているんだろう」と思い、自己を見失いそうになることがあります。そうしたときに、「アーカイブで自分を抱きしめる」─これ案外冗談ではないんです。

また先日、自分が出演してきた作品の台本を整理し、全部で5箱分の資料を、目録化してみました。ドーナツ・プロジェクトが提供している『ファーストステップガイド』の実践に向けたポイントやガイドブック付録の識別子サンプルを参考にし、Excelで目録を作成しました。その結果、研修所を卒業してから約70作品に参加したことが分かりました。

そして次の出演予定がなく「あれ、私は何をしているんだろう」と感じている自分に対して、このように目に見える形で記録を作成したことで、俳優としての活動を実感することができました。このように精神的な支えになり得ることは、個人のアーカイブの大切な機能だと感じています。

「アーカイブってクリエイティブだ」と私は感じています。現在、アーカイブを構築するための試行錯誤そのものが、クリエイティブな作業だと思います。例えば、稽古中のメモを整理して保存するために、公開も視野に入れてnoteを利用しているのですが、この作業を通じて、プロセスの言語化、語り直し、そして観客に届く言葉を考える時間となっています。こうした作業を経て、個人的な興味から出発したアイデアが、他の人にとってどのような意味を持ち、社会的にどのように影響を与えるのかを考えるようになり、その結果、作品の質にも大きな影響を与えています。

◇今後への期待

話を最初に戻すと、「売れたい」という漠然とした思いを抱えていた私ですが、アーカイブ活動を始めることで、自分が何を発信するのかに自覚的になり、結果としてただオファーを待つ受け身の状態から、次に何をしようかと自分一人でも考えられる環境を整えることができました。

話が少し飛躍するかもしれませんが、俳優自身がこうして創作のプロセスを言語化し、集約し、アーカイブ化して公開するムーブメントを通じて、俳優にはそれぞれ独自の方法論を持つ作家的な側面があるのだという認識を演劇界に広めることができれば、それは現場でのハラスメントの原因となる権力勾配を是正する一助になるのではないかと、私は個人的に考えています。

「都市の中に残されたお墓も一つのアーカイブである」という言葉は、今年度の吉見先生の講座で非常に印象的でした。物や情報が急速に流れ去る現代において、アーカイブは利活用の素材として広がっていく重要性を持つ一方で、本来的には自分の中に立てる一本の柱のような存在なのかもしれません。もし自分なりの柱を残すことができれば、それが何十年後に未来の視点から見たとき、2020年代の日本の演劇界を表す貴重な資料となるかもしれません。3年目の受講を終えた今、私はそのようなことを考えています。

舞台芸術アーカイブというテーマだったからこそ得られた横のつながり、また演劇博物館の主催であったからこそ、演劇史の中で自分の位置を意識しながらアーカイブについて学ぶことができました。この場を借りて、心より感謝申し上げます。

最後に、現在、アーツカウンシルの助成を受け、範宙遊泳の坂本ももさん、円盤に乗る派のカゲヤマ気象台さんと共に、次のような企画が進行中です。仮タイトルは「『舞台芸術アーカイブに携わる人のためのアーカイブガイドブック』実践・普及プロジェクト」です。ぜひご注目いただけますと幸いです。

©辻村優子

※この記事は2024年12月5日に行われたシンポジウムでの発表をもとに作成しています。

受講生の体験談② 石本華江さん

(慶應義塾大学アート・センター土方巽アーカイヴ)

「ドーナツ・プロジェクト連続講座を振り返る」

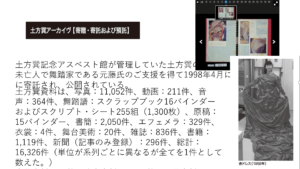

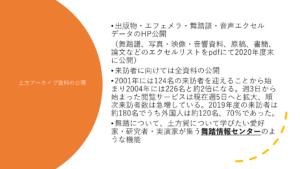

まずは、慶應義塾大学アート・センターについて少し触れさせていただきます。慶應義塾大学アート・センターは1993年に開設された大学付属の研究センターで、様々なコレクションを所蔵しています。その中でも私が担当している土方巽アーカイヴは1998年に設立され、アート・センターで初めてのアーカイブとなりました。土方が所有していた資料が1998年からアーカイブとして公開され、これによってアート・センターの方向性が明確になり、戦後日本の芸術を扱う研究所としての道を歩むようになりました。

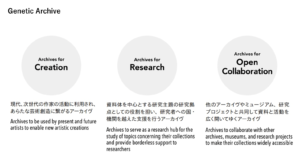

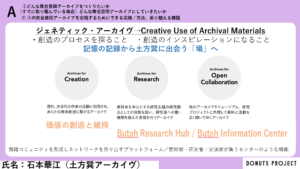

舞踏のアーカイブとしては先駆的な事例となり、現在も舞踏情報センターのような役割を担い、さまざまな方々に利用されています。実際に、毎日多くの方々が訪れており、非常に活発に活動が行われています。また、アート・センターでは「ジェネティック・アーカイブ」というモデルを提案しています。

私はダンサーとして2019年ごろまで活動しておりました。私の師匠は和栗由紀夫という方で、その師匠が土方巽にあたるため、いわば孫弟子のようなもので、直系の弟子にあたるわけです。しかし、そんな私がいきなり土方巽アーカイブという、20年の歴史を持つアーカイブの担当者になってしまった時は、正直に「やばい」と思いました。それで、吉見先生もいらっしゃるデジタルアーカイブ学会などで学びながら、演劇博物館でこうした講座があることを知り、これは受講しなければならないと感じ、3年間受講させていただきました。

◇講座を振り返る

まず2022年度についてですが、この時期はまだコロナの影響が非常に実感として感じられる時期でした。その中で、講師の先生方が過去の映像作品をいかに利活用・収益化するかに注力されていたというのが私の印象です。

最初、私はアーカイブ機関の人間として収益化やビジネスという方向に強い違和を感じました。しかし、どうして収益化を図ってはいけないのか?と自問自答しました。

実は、アーカイブに関わる方々と話すと、大体の方が三つの困りごとを抱えているのです。「人がいない、場所がない、お金がない」─ほとんどの人が「お金がない」と言います。私たちの団体も同様で、正直に言えば「お金がない」のです。そのような状況で、なぜ収益化を図れないのかと自問しました。今もそのことを考え続けています。他にも契約処理や保存方法、整理・管理方法など、実務に役立つ情報を多く学びました。

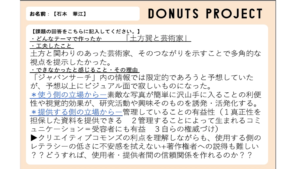

この時のホームワークで出された課題が、「それぞれが考える舞台芸術アーカイブのあり方」についてでした。この課題に取り組むことで、自分が目指すアーカイブ像を言語化することができました。上記が、私が提出した課題の内容ですが、今もこれを様々な場で使っています。

2023年度は、言語化の重要性を改めて実感しました。「モノからコト」という考え方や、ドーナツという視点、そして岡室先生や演博の使われる言葉の選び方が非常に勉強になりました。また、この年にはデジタルアーカイブ室のツアーにも参加させていただき、アーカイブ機関の見学は、現場を見ることだけでなく、「自分一人ではない」と確認できることの大切さを再認識する時間となりました。土方アーカイブでは私一人で作業しているので、孤独に感じることもありますが、他の機関でも同じような状況があることに励まされました。

この年は、制作者、映像記録者、実演家の方々が講師としてお話ししてくださいました。特に辻村さんの活動に刺激を受ける一方、個人でアーカイブ化する際の評価や選別の難しさも感じました。自分が不要だと思ったものが、実はファンや研究者にとって重要な資料である可能性があると気づき、捨ててしまう危険性についても考えさせられました。ジャパンサーチを活用して、アーカイブ利用者の立場になることで、土方アーカイブがいかに不親切かという点も改めて実感しました。このことが、2023年度の課題でした。

▲2022年度ワークショップ課題

▲2023年度ワークショップ課題

2024年度の講座では、改めて「アーカイブの目的とは何か」を考えさせられました。現場の忙しさの中で理想や哲学を持つことの大切さを感じ、そのプロセスを残すことや、デジタルツールやデータの危うさについて再考するきっかけになりました。また、今年度のグループワークで「50年後に残す」というテーマに取り組む中で、土方巽の赤ドレス(1968年『肉体の叛乱』より)に対する責任を改めて感じる時間となりました。この赤ドレスは百年後にも残さなければならないと強く感じています。このように、アーカイブに立ち戻ることの重要さを実感しました。

この3年間の学びが終わったからと言って、すぐに「終わり」となるわけではありません。「これからどうしようか」というところで、毎日の業務に向き合っていくことが求められます。迷いながら進むことも多いですが、アーカイブガイドブックを頼りに、どこに相談すればよいのか、何を参考にすればよいのかが分かることは、励みになります。『舞台芸術に携わる人のためのアーカイブガイドブック』の12ページと81ページは必読であり、「何をどうやっていつまで保存・保管すればよいか」といった具体的な指針や、「コラボレーションをして助け合いましょう」といった重要なメッセージが含まれています。これらを再度自分に問いかけながら、今後もアーカイブ活動に取り組んでいこうと思います。

◇今後の展望

最後に、倫理に関することについて少しお話しさせていただきます。これはある意味、この場を借りた決意表明のようなものでもありますが、特に私がアーカイブ機関に所属していることを踏まえると、アーカイブはしばしば権威を持ちやすい構造にあります。先ほどの評価選別の話もそうですが、私自身も日々「これは必要、これは不要」と評価をしながら、それが本当に正しいのかと迷い続けています。その迷いを持ち続け、もし自分が間違いを犯しているかもしれないという自覚を持つことが重要だと思っています。

先ほどのジャパンサーチの例のように、守りたいという気持ちから厳格にしてしまうこともありますが、そのことが自分に対する権威づけになっているという構造にも気をつけなければなりません。そうした構造に常に自覚的でいること、自己点検することが非常に大切だと感じています。

3年間学んだからといって、すぐに「もう大丈夫です」と言えるわけではありません。辻村さんが「アーカイブは面白い」とおっしゃっていた一方で、私はアーカイブを非常に辛く感じています。辛くて苦しいですが、異なる立場からの考えを学び、それに刺激を受けながら新たな知識を得ることはとても大切だと思います。それを楽しむことで、責任感だけでなく、自分自身も楽しみながら、50年、100年先まで土方アーカイブを残していけるように努力していきたいと思っています。

その背中を押してくださったのが演博さんであると感じています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

©石本華江

※この記事は2024年12月5日に行われたシンポジウムでの発表をもとに作成しています。